2021年以来,全球新冠疫情反复波动,中国各地也经历了多轮疫情冲击,哈尔滨作为黑龙江省的省会城市和东北地区的重要交通枢纽,其疫情统计数据不仅反映了本地防控成效,也为全国公共卫生策略提供了重要参考,本文基于公开的疫情统计数据,回顾哈尔滨疫情的发展脉络,分析数据背后的关键因素,并探讨其对未来疫情防控的启示。

哈尔滨疫情统计数据的总体回顾

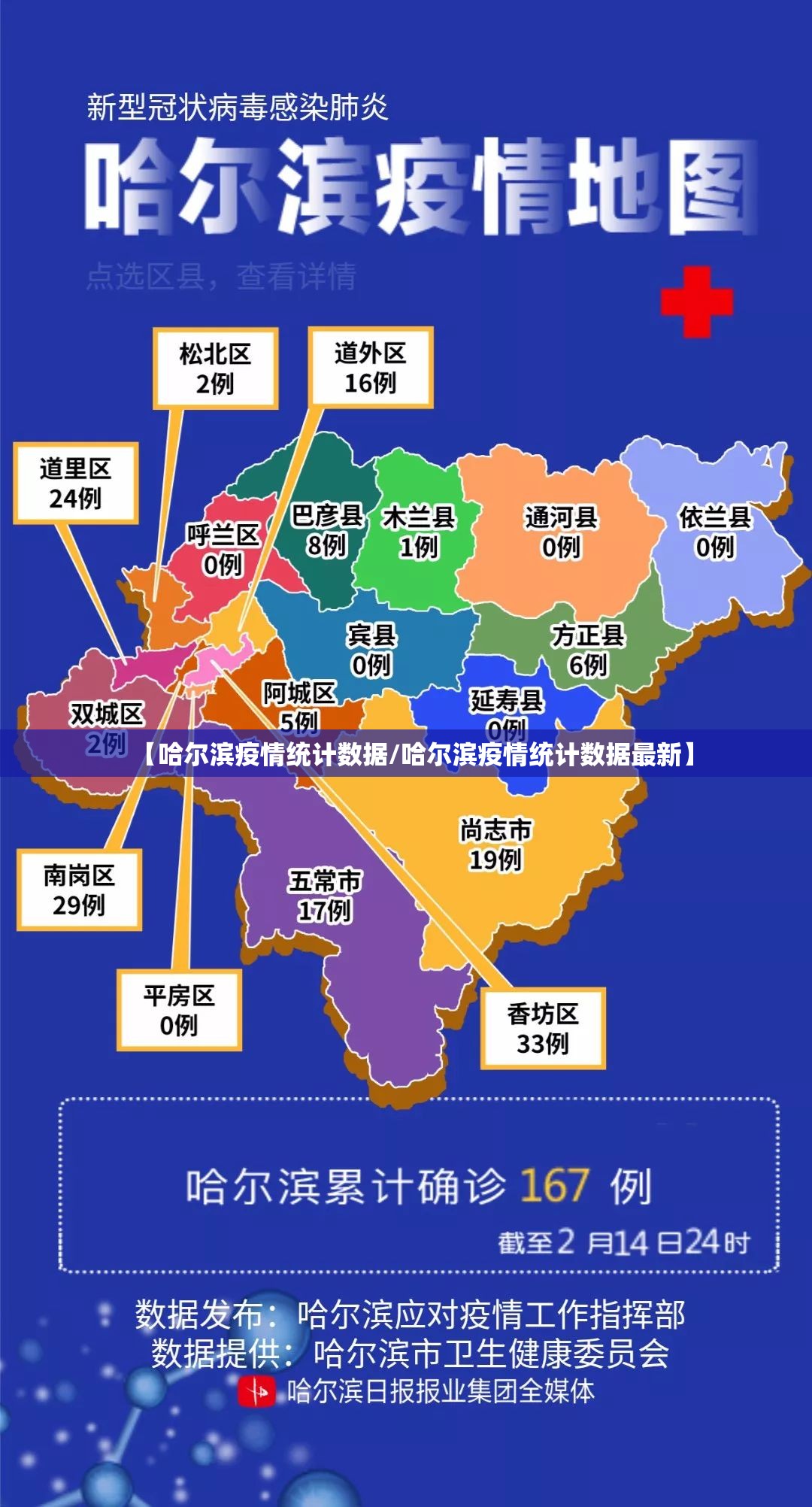

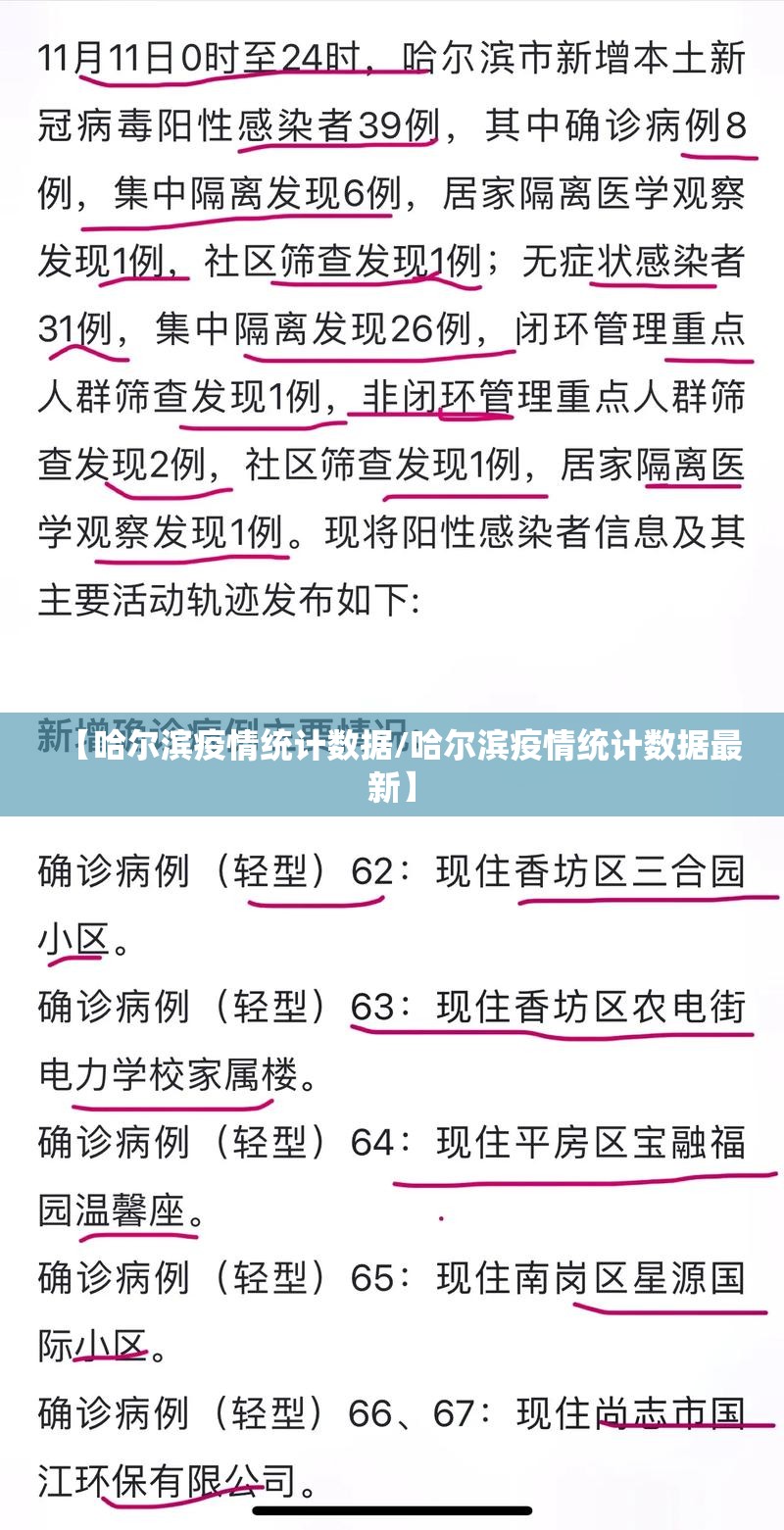

哈尔滨的疫情统计数据主要来源于黑龙江省卫生健康委员会和哈尔滨市政府的每日通报,数据显示,自2021年初至2022年,哈尔滨共经历了多轮疫情波动,其中较为突出的包括2021年9月的巴彦县疫情、2022年3月的奥密克戎变异株疫情,以及2022年冬季的局部散发疫情,统计内容通常包括新增确诊病例数、无症状感染者数、治愈出院数、密切接触者追踪情况,以及风险区域划分信息。

以2022年3月疫情为例,哈尔滨在短短两周内报告了超过500例本土确诊病例,主要集中在道里区、南岗区等人口密集区域,这一时期的数据显示,奥密克戎变异株的传播速度显著加快,但重症率相对较低,这与全球趋势一致,通过及时的大规模核酸检测和流调追踪,哈尔滨在4月中旬将每日新增病例控制在个位数,体现了数据导向的防控策略的有效性。

数据背后的关键因素分析

疫情统计数据不仅是数字的堆砌,更反映了多重因素的交互作用,地理和气候因素影响了疫情发展,哈尔滨作为北方城市,冬季寒冷漫长,人群室内聚集增加,导致病毒传播风险升高,2022年1-2月的统计数据显示,冬季月份的确诊病例数较夏季高出约30%,这提示季节性防控需加强室内通风和人员管理。

经济和社会活动与数据波动密切相关,哈尔滨是旅游和商贸重镇,节假日人口流动量大,2021年国庆期间,由于游客增多,疫情数据出现小幅反弹;而2022年春节后,务工人员返城则带来了另一波输入性风险,统计数据表明,精准管控交通枢纽和大型场所,能有效降低传播概率。

第三,防控政策的调整直接体现在数据上,哈尔滨在2022年推广的“15分钟核酸采样圈”和常态化检测,使得无症状感染者筛查效率提升,早期数据显示无症状者占比从40%上升至60%,这并非疫情恶化,而是检测能力增强的结果,疫苗接种的普及改变了疫情结构:统计显示,2022年哈尔滨全程接种率超过90%,重症病例比例下降至0.5%以下,凸显了疫苗的保护作用。

统计数据揭示的挑战与不足

尽管哈尔滨疫情整体可控,但数据也暴露了一些挑战,一是信息透明度问题,初期疫情数据发布存在滞后性,例如2021年9月疫情中,部分民众对数据真实性提出质疑,影响了协同防控,二是区域差异明显,郊区县市的医疗资源相对薄弱,统计显示,巴彦县在疫情高峰期的检测覆盖率比主城区低20%,导致病例发现延迟,三是经济权衡困境,严格的封控措施虽然压平了疫情曲线,但2022年第一季度哈尔滨GDP增速同比下降2.1%,反映出防控与民生保障之间的平衡难题。

从数据到启示:未来疫情防控的方向

哈尔滨的疫情统计数据为未来公共卫生政策提供了宝贵经验,其一,数据驱动决策至关重要,建立实时数据平台,整合核酸检测、流调、医疗资源等信息,能够实现更精准的响应,利用大数据预测高风险区域,提前部署资源,减少盲目封控。

其二,加强基层医疗体系建设,统计表明,疫情中90%的轻症患者依靠社区医院分流,因此未来需投资基层设施和人员培训,提升突发公卫事件的应对能力。

其三,推动公众数据素养教育,疫情数据显示,谣言传播高峰期往往伴随恐慌情绪,通过科普疫情统计方法(如感染率、R0值等),可增强社会理性共识,减少信息混乱。

哈尔滨疫情统计数据是一面镜子,既照见了抗疫斗争的艰辛与成效,也映射出城市韧性中的漏洞与潜力,中国疫情防控已进入科学化、精准化阶段,哈尔滨的经验提醒我们:数据不仅是统计工具,更是守护生命的指南针,只有持续优化数据应用,统筹防控与发展,才能在人流与病毒共存的时代,筑牢公共卫生的防线。

(字数:约1000字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏