合肥市报告一例肺炎病例,迅速引发社会关注,该病例的出现不仅提醒人们呼吸道传染病的潜在风险,也再次考验了城市的公共卫生应对能力,肺炎作为一种常见的呼吸道疾病,其病原体多样,包括细菌、病毒、真菌等,而此次合肥的病例在初步调查中显示可能与季节性流感或环境因素相关,但具体原因仍在进一步排查中,这一事件不仅关乎个体健康,更折射出大城市在公共卫生管理、疾病预防控制和公众教育方面的挑战与进步。

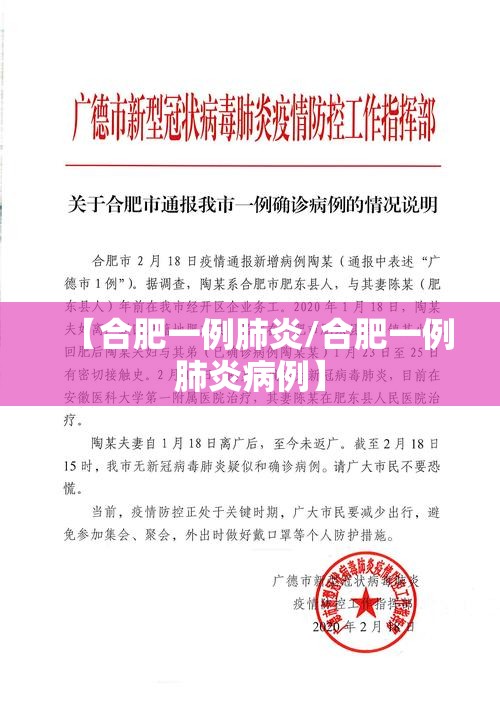

从公共卫生的角度来看,合肥此次肺炎病例的应对体现了中国城市在传染病监测和响应机制上的成熟,合肥市疾控中心在接到报告后,迅速启动应急预案,对病例进行了隔离治疗,并开展了流行病学调查,包括追踪密切接触者、进行环境采样和病原检测等,这种快速反应得益于2003年SARS疫情后中国建立的覆盖全国的传染病直报系统,以及近年来在新冠肺炎疫情期间积累的经验,合肥作为安徽省的省会城市,其公共卫生基础设施相对完善,拥有多家三甲医院和专业的疾控团队,能够有效应对突发公共卫生事件,这也暴露出一些潜在问题,例如在基层医疗体系中,对肺炎等常见病的诊断和报告可能存在延迟,尤其是在农村或偏远地区,加强基层医疗能力的建设,提高一线医务人员的警觉性和处理能力,仍是未来公共卫生工作的重点。

肺炎病例的出现提醒我们关注环境与健康的关系,合肥作为一座快速发展的工业城市,空气质量、气候变化和人口密度等因素都可能影响呼吸道疾病的发病率,研究表明,空气污染(如PM2.5)和气候变化(如温度波动)会加剧肺炎等呼吸道感染的风险,合肥近年来在环境治理方面取得了显著成效,例如推广新能源汽车、加强工业排放监管等,但冬季的雾霾天气仍时有发生,这例肺炎病例或许是一个警示,促使城市管理者进一步优化环境政策,倡导绿色生活方式,减少环境污染对公众健康的威胁,公众也应提高自我保护意识,在流感高发季节注意佩戴口罩、保持室内通风,避免前往人群密集场所。

从社会心理层面看,一例肺炎病例的报道容易引发公众的焦虑和误解,在信息时代,社交媒体上的不实传言可能放大恐慌,导致不必要的抢购药物或逃避医疗行为,合肥市政府在此次事件中展现了信息透明的态度,及时发布权威信息,通过新闻发布会和官方渠道澄清谣言,有效稳定了公众情绪,这种沟通策略值得肯定,但也反映出公众健康教育的不足,许多人对肺炎的认知仍停留在“严重感冒”层面,忽视了其潜在并发症(如重症肺炎或呼吸衰竭)的风险,加强公共卫生宣传,普及疾病预防知识,帮助公众理性看待传染病,是构建韧性社会的重要一环。

合肥这例肺炎病例也引发了我们对全球卫生安全的思考,在全球化背景下,疾病的传播无国界,任何地方的疫情都可能迅速蔓延,合肥作为中国的重要交通枢纽,与国内外城市联系紧密,这要求城市在公共卫生领域加强国际合作,共享数据和经验,借鉴世界卫生组织(WHO)的框架,完善跨境传染病监测机制,提高应对突发疫情的能力,投资疫苗研发和医疗资源储备,确保在疫情爆发时能够快速响应。

合肥一例肺炎病例虽是个案,却牵动了多方面的思考,它展示了城市公共卫生体系的进步,也揭示了环境、社会和心理层面的挑战,合肥及其他城市应继续强化疾病预防控制网络,推动环境与健康协同发展,并提升公众健康素养,我们才能更好地应对未知的公共卫生风险,守护每一个人的健康与安全,通过这次事件,我们不仅看到了应对危机的力量,也更坚定了共建健康城市的决心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏