关于“沈阳每天死亡人数”的话题在网络上引发关注,根据沈阳市统计局和民政局发布的公开数据,2022年沈阳市常住人口死亡率为7.12‰,按当年常住人口911.8万人计算,日均死亡人数约为180人,这一数据并非突发新闻,而是城市人口自然变动的正常现象,数字背后所反映的社会现实、公共卫生挑战以及生命价值思考,却值得深入探讨。

数据背后的城市人口结构现实

沈阳作为东北地区的重要城市,其人口结构正面临老龄化加剧的挑战,根据第七次全国人口普查数据,沈阳市60岁及以上人口占比已达23.24%,高于全国平均水平,老龄化程度的加深必然带来死亡率的自然上升,这是社会发展进程中不可避免的现象,每日死亡人数数据背后,反映的是城市人口年龄结构的变化趋势。

与其他同类城市相比,沈阳的死亡率处于合理区间,对比国家统计局数据,2022年全国死亡率为7.37‰,沈阳略低于全国平均水平,这一数据表明,沈阳的医疗卫生条件和居民生活质量总体保持稳定。

季节性因素与死亡人数波动

死亡人数在不同季节呈现规律性波动,沈阳市卫健委发布的健康数据显示,冬季特别是12月至次年2月期间,由于气温较低,心脑血管疾病和呼吸系统疾病发病率上升,死亡人数会出现季节性峰值,而夏季则相对平稳,这种波动是自然气候与人体健康相互作用的正常表现。

值得注意的是,近年来随着公共卫生体系的完善,季节性波动幅度正在逐步减小,沈阳市建立的覆盖全市的急救网络和分级诊疗体系,有效降低了极端天气对居民健康的影响。

死因构成反映社会健康问题

根据沈阳市疾控中心发布的《沈阳市居民健康状况报告》,循环系统疾病、肿瘤和呼吸系统疾病位居死因前列,占总死亡人数的80%以上,这一构成与全国死因谱基本一致,反映出慢性非传染性疾病已成为影响居民健康的主要问题。

特别值得关注的是,沈阳作为工业城市,呼吸系统疾病死亡率相对较高,这与历史上的工业布局和环境因素有一定关联,近年来,随着环境污染治理力度加大,相关疾病死亡率已呈现下降趋势。

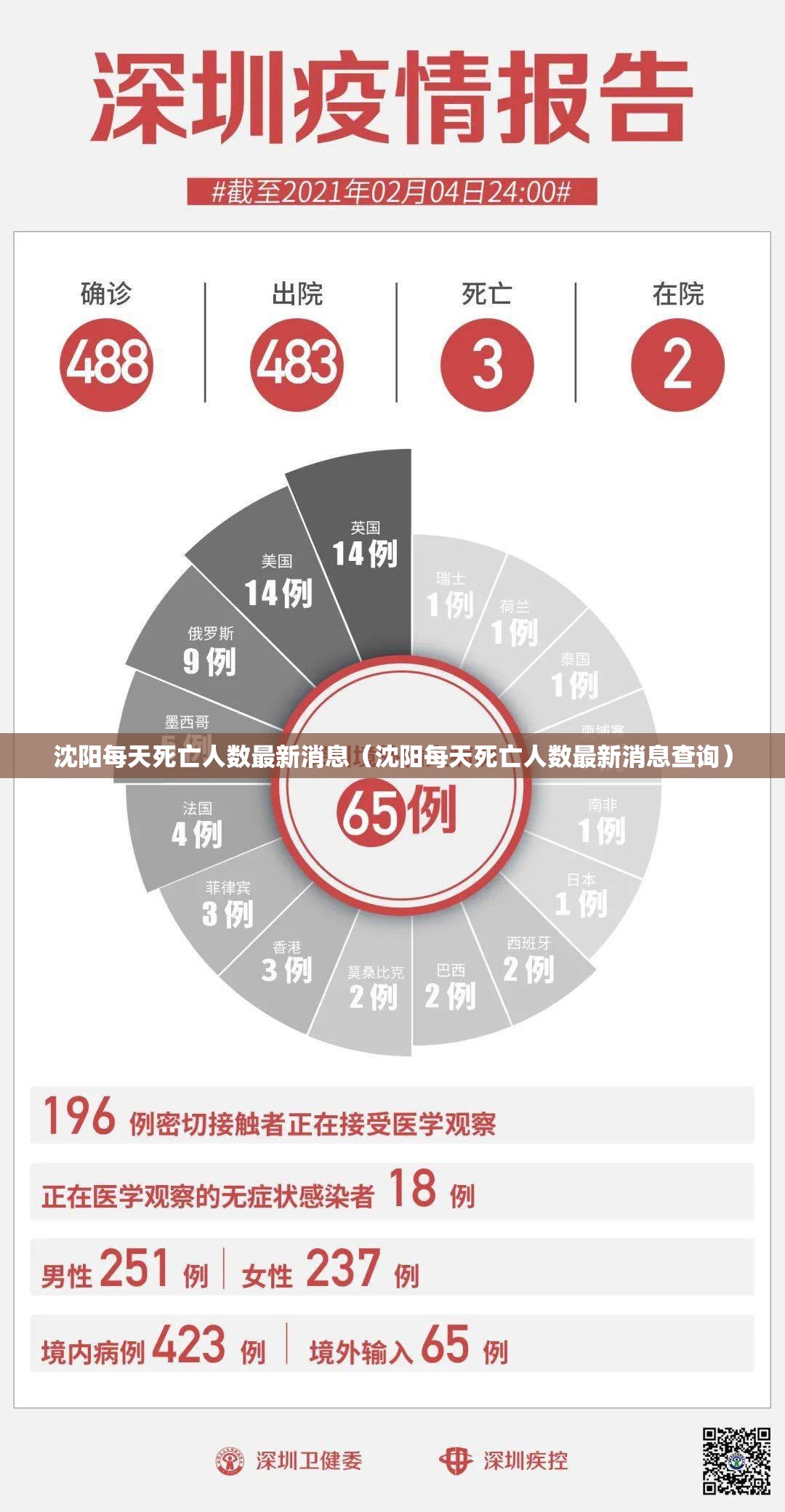

疫情防控与死亡数据

在新冠疫情特殊时期,死亡数据曾出现短期波动,根据沈阳市卫健委发布的通报,在2022年底至2023年初的感染高峰期间,日均死亡人数出现过临时性上升,但随着疫苗接种率的提高和医疗资源的优化配置,数据很快回归正常区间。

值得注意的是,官方发布的死亡数据严格区分了“因新冠死亡”和“伴新冠死亡”,这种科学严谨的分类方法,既反映了对生命的尊重,也体现了数据发布的规范性。

数据公开与舆论引导

沈阳市政府在死亡数据发布方面保持了高度的透明性和及时性,通过政府门户网站、政务新媒体等渠道定期发布人口变动数据,既满足了公众知情权,也避免了不实信息的传播。

这种数据公开做法值得肯定,在互联网时代,权威信息的及时发布是遏制谣言传播的最有效手段,沈阳市政府在这方面建立了良好的工作机制,通过数据开放增强了政府公信力。

生命价值超越统计数字

当我们讨论每日死亡人数时,不应忘记每个数字背后都是一个鲜活的生命和一个家庭的悲欢,统计数据的意义不在于引发焦虑,而在于帮助我们更好地理解社会运行规律,从而制定更加科学合理的公共政策。

沈阳市政府近年来推行的“安宁疗护”试点工作、社区养老服务体系建设和临终关怀服务推广,都体现了对生命终末期的尊重与关怀,这些人文关怀措施,让统计数字拥有了温度。

沈阳每日死亡人数数据是一个正常的城市人口统计指标,反映的是城市发展进程中的自然规律,我们应该理性看待这一数据,既不必过度解读,也不能忽视其中蕴含的社会意义,通过科学的数据分析和人性化的公共服务,我们能够更好地应对人口结构变化带来的挑战,让每个生命都获得应有的尊严。

在这个过程中,媒体的责任是客观报道、科学解读,公众的需要是理性看待、合理关注,政府的职责是透明公开、科学应对,只有三方各司其职,才能构建一个更加健康、和谐的社会环境。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏