在沈阳这座历史悠久的文化名城中,“大东门”是一个既熟悉又陌生的名字,许多当地人能脱口而出它的方位,却未必深究过它的历史渊源:它究竟是什么门?为何被称为“大东门”?这座看似普通的城门,实则是沈阳城市演变的缩影,承载着从军事防御到文化符号的厚重记忆。

大东门的“身份”:沈阳方城的东门

沈阳大东门,正式名称为“抚近门”,是清代盛京古城(今沈阳老城区)的东侧主城门,沈阳古城素有“八门”之说,即内方城的四面各开两门,东侧为抚近门(大东门)和内治门(小东门),大东门因其规模较大、地位重要,成为城东地标,民间逐渐以“大东门”称之,而“抚近”之名反而鲜为人知。

“抚近”二字源自满汉文化融合,寓意“怀柔安抚、亲近睦邻”,体现了清代统治者对边疆治理的政治理念,城门上曾悬有汉满双文匾额,门楼高耸,瓮城森严,是军事防御与礼仪象征的结合体。

历史脉络:从军事要塞到市井通衢

大东门的历史可追溯至明代沈阳中卫城,但现存格局主要定型于清代,1625年,努尔哈赤迁都沈阳后,开始修建盛京城墙,皇太极时期进一步完善城门体系,大东门作为连接城内与城东郊区的枢纽,既是军队出征的通道,也是商旅往来的关口。

清末至民国时期,随着城墙拆除和城市扩张,大东门的防御功能逐渐消失,转变为地域名称,如今的大东门地区已成为沈阳市大东区的核心商圈,周边街巷仍保留着“大东路”“东顺城街”等历史地名,默默诉说着城市的变迁。

建筑与空间:消失的实体与存续的符号

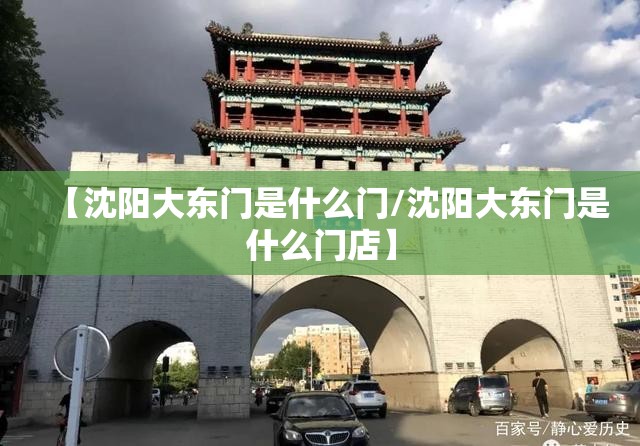

原大东门为典型的中国传统城门建筑,由门洞、城楼、箭楼、瓮城等组成,青砖砌筑,飞檐斗拱,遗憾的是,20世纪初因城市改造,沈阳古城墙及多数城门被拆除,大东门也未能幸免,2000年后,为保护历史记忆,沈阳市政府在原址附近复建了抚近门城楼,虽非原物,但以仿古形式延续了符号意义。

复建的抚近门为歇山顶式建筑,朱红墙体、金色琉璃瓦,成为市民休闲广场的标志,尽管失去了实用功能,它仍以文化地标的身份嵌入现代城市肌理,提醒人们这里曾是古城边界的起点。

文化意义:地名背后的集体记忆

“大东门”一词早已超越物理空间,成为沈阳人的精神坐标,老一辈人记忆中,这里是热闹的市集和电车终点站;年轻人眼中,它是地铁站名和购物中心,这种层叠的记忆体现了城市历史的连续性:从戍边重镇到工业基地,再至现代都市,大东门始终是沈阳东部的代名词。

大东门还与沈阳的民俗文化紧密相连,清代时,城门周边是庙会、节庆活动的聚集地;复建的城楼下仍常见民间戏曲表演和老人棋局,传统生活气息与现代都市活力在此交融。

争议与思考:复建与否的历史之问

关于大东门复建的争议,反映了历史保护与城市发展的矛盾,支持者认为,仿建城门恢复了城市历史景观,增强了文化认同;批评者则指出,复建建筑缺乏原真性,仅是“假古董”,这种争议本身正是历史层积的体现——城市永远在重构与记忆之间寻找平衡。

更重要的是,大东门的价值不仅在于建筑实体,更在于它作为文化符号的延续能力,即使原物已逝,其名称、方位和故事仍通过口耳相传、文献记录与地名系统得以存留,成为城市文脉的活态部分。

门与城的永恒对话

沈阳大东门是什么门?它是抚近门,是东城门,是地理标志,更是时间刻度,从军事隘口到商业中心,从实体建筑到虚拟符号,它的演变映射了沈阳从边疆古城到现代都市的转型历程,在快速城市化的今天,如大东门这样的历史印记,提醒着我们:每一座城门背后,都是一扇通往过去的窗,而窗外的风景,始终与未来相连。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏