2022年3月,沈阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告,宣布自3月24日起在全市范围内实施封控管理,这座拥有近千万人口的东北重镇,按下了为期一个月的暂停键,超市货架前抢购的人群,空无一人的中街步行街,全面停课的校园,组成了一幅令人难忘的城市图景,而与此同时,远在南方的香港特别行政区,尽管面临更为严峻的疫情挑战,却始终没有采取全域封城的措施,这引发了人们对不同城市疫情防控策略的思考。

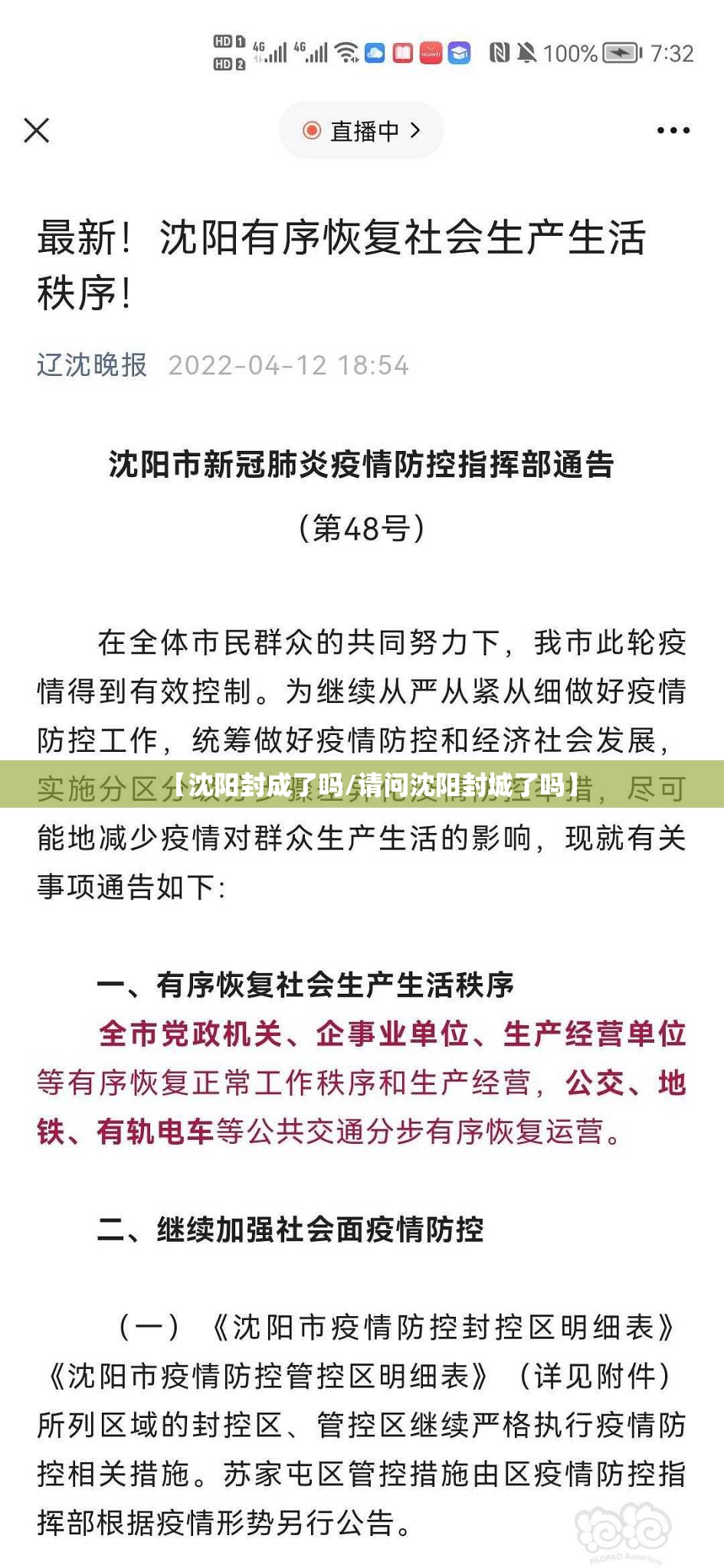

沈阳封城决策并非突如其来,2022年3月,奥密克戎变异毒株席卷全国,吉林省多地疫情告急,作为东北地区重要交通枢纽的沈阳面临巨大输入压力,3月6日沈阳出现本轮疫情首例确诊病例后,感染人数持续攀升,到3月23日,单日新增本土确诊病例已达12例,无症状感染者数量更多,流调显示疫情已出现社区传播,多条传播链并存,形势危急,经过专家评估和多轮分析研判,沈阳市最终做出了封城的艰难决定。

封城期间的沈阳,呈现出一幅静态管理与动态救援交织的图景,城市交通暂停运营,所有小区实行封闭式管理,每户每两天可派一人外出采购生活物资,除保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、环卫、粮油肉菜供应等公共服务类企业外,所有企业一律居家办公或暂停生产经营活动,医院在严格防护下维持急诊服务,但普通门诊大多停诊或转为线上问诊,为确保封控期间市民生活需求,沈阳建立了覆盖全市的物资供应体系,组织大型商超与社区对接,开展集中代购和配送服务,志愿者组成服务队,为老年人、残疾人士等特殊群体提供上门服务。

与沈阳形成对比的是香港的选择,2022年初,香港遭遇第五波疫情冲击,单日确诊病例一度突破5万例,医疗系统濒临崩溃,尽管如此,特区政府多次明确表示不会采取“封城”措施,这种选择背后有着多重考量:香港作为国际金融中心,全面封城对全球经济影响巨大;香港地狭人稠,居民居住条件有限,许多人居住在劏房和笼屋中,难以实现足不出户;香港市民对个人自由的重视程度较高,全面封锁可能引发社会矛盾,取而代之的是香港采取了一系列针对性措施:扩大核酸检测范围,推行疫苗通行证,限制公共场所聚集人数,暂停堂食等,中央政府对香港抗疫给予了全力支持,派遣专家团队、援建方舱医院、供应医疗物资,帮助香港渡过了最艰难的时期。

两座城市的不同选择反映了疫情防控中的多元策略,沈阳封城是基于其城市特点、疫情形势和防控能力的综合考量,作为内地城市,沈阳社会组织能力强,能够迅速动员基层力量执行封控措施;市民对政府指令的配合度较高;城市空间结构相对宽松,实施封控管理的可行性较强,而香港作为特别行政区,其国际性、社会结构和市民理念的特殊性,决定了它需要采取更加灵活和差异化的防控策略。

疫情封控不仅仅是一项公共卫生决策,还涉及到经济、社会、心理等多重维度,沈阳封城期间,许多小微企业面临生存压力,员工收入减少,心理热线接到的求助电话明显增加,香港虽然避免全面封城,但疫情带来的死亡人数增多、经济活力下降等问题同样不容忽视,两地的经验都表明,疫情防控需要在保护生命健康与维持社会正常运行之间寻找平衡点。

随着奥密克戎毒株致病性减弱和疫苗接种普及,中国的疫情防控政策也在不断优化调整,2022年11月,国务院联防联控机制公布了优化疫情防控的二十条措施,12月又进一步推出了“新十条”,取消了大规模封控和核酸检测要求,沈阳和香港的经验为后续疫情防控提供了宝贵参考:既要科学精准地评估疫情风险,又要充分考虑当地实际情况和市民承受能力;既要有效控制疫情传播,又要最大限度减少对经济社会生活的影响。

疫情终将过去,但其中蕴含的经验教训值得长久铭记,无论是沈阳的封城措施,还是香港的非封城选择,都是特定时期、特定条件下的应对之策,在未来可能面临的公共卫生危机中,这些经验将帮助我们更加科学、精准、人性化地应对挑战,更好地平衡生命安全与社会发展之间的关系。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏