2022年春季,沈阳市因新冠疫情反弹,宣布实施临时封城措施,这座拥有近千万人口的东北老工业基地,在疫情冲击下按下了“暂停键”,街道空旷,商场关闭,公共交通停运——熟悉的场景再次上演,但沈阳的封城并非简单的“一刀切”,而是一场融合科学防控、民生保障与人文关怀的复杂战役,本文将从背景、措施、影响和启示四个方面,探讨沈阳市封城的全过程。

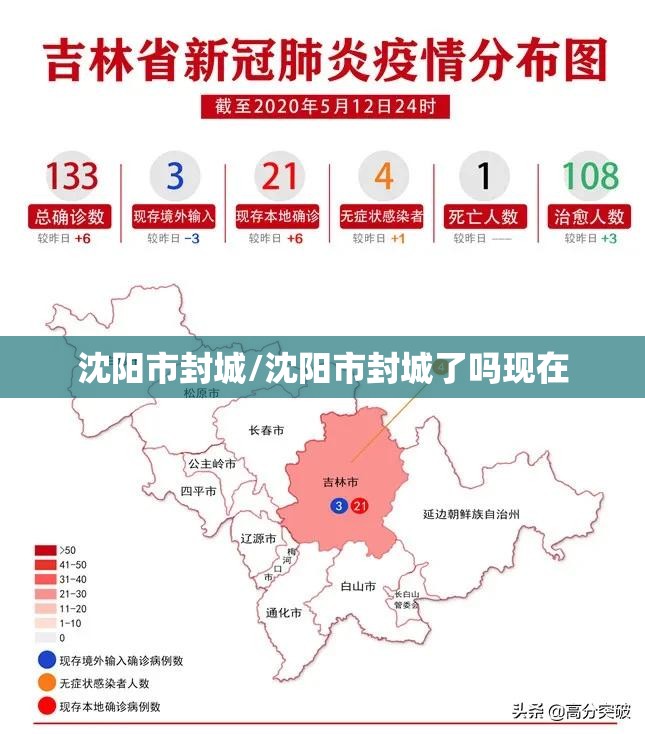

背景:疫情反弹与封城决策

沈阳市的封城决策源于奥密克戎变异株的快速传播,2022年3月,沈阳出现多起本土确诊病例,病毒潜伏期短、传染性强,迅速波及多个城区,地方政府在评估风险后,依据《传染病防治法》和国家级防控指南,果断宣布从3月24日起实施封城,这一决定并非轻率之举,而是基于科学数据和公共卫生专家建议,旨在切断传播链,避免医疗资源挤兑,沈阳作为东北地区的交通枢纽和经济中心,封城不仅影响本地居民,也对区域经济带来连锁反应,但权衡之下,生命至上成为核心原则。

措施:科学防控与民生保障

封城期间,沈阳市采取了一系列精细化措施,全市实行分区管控,高风险区“足不出户”,中风险区“人不出区”,低风险区限制聚集,这种分层管理避免了“一刀切”的弊端,体现了精准防控的思路,核酸检测全面覆盖,全市设置超过3000个采样点,采用“混检+快筛”模式,最快4小时内出具结果,大幅提升了检测效率,民生保障成为重中之重,政府联合超市、电商平台,建立“物资配送链”,确保粮油、蔬菜等必需品供应稳定,针对老年人、慢性病患者等弱势群体,社区工作人员提供上门送药和医疗对接服务,这些措施不仅遏制了病毒扩散,也维护了社会秩序稳定。

影响:经济短期阵痛与长期韧性

封城对沈阳市的经济和社会生活造成显著冲击,短期内,餐饮、零售、旅游业几乎停摆,中小企业面临生存压力,数据显示,封城期间沈阳日均经济损失约数亿元,GDP增速预计放缓1-2个百分点,危机中也凸显出城市的韧性,数字化转型加速,线上教育、远程办公广泛应用;本地企业转型生产防疫物资,展现了东北老工业基地的制造潜力,更重要的是,封城避免了大规模感染可能带来的长期医疗负担,从公共卫生角度,这种短期牺牲为后续复苏奠定了基础。

启示:封城背后的治理智慧与人文温度

沈阳市封城的经验提供多维度启示,其一,科学决策是核心,封城不是目的,而是手段——沈阳在实施前进行了多轮模拟推演,确保措施可操作、可持续,其二,民生关怀不能缺位,政府通过热线电话、社交媒体等渠道收集民意,及时调整政策(如放宽就医通行限制),体现了“以人为本”的治理理念,其三,公众参与是关键,无数志愿者、社区工作者和普通市民配合防控,形成了群防群控的合力,这种社会凝聚力,正是中国疫情防控的优势所在。

沈阳市的封城是一场艰难但必要的战斗,它不仅是公共卫生事件,更是一次对城市治理能力的考验,从科学防控到民生保障,从经济阵痛到社会韧性,沈阳的故事折射出中国城市在疫情下的坚守与创新,随着疫苗接种普及和防控经验积累,封城或将成为历史,但其中蕴含的协作精神与人文温度,将继续照亮城市发展的道路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏