2021年7月,南京禄口国际机场突然暴发的新冠疫情,迅速成为全国关注的焦点,这场疫情不仅影响了江苏省及周边地区,还蔓延至全国多个省份,暴露了疫情防控中的潜在漏洞,也再次考验了中国的应急响应体系,本文将详细回顾南京机场疫情的经过,分析其传播特点、应对措施以及带来的启示。

疫情暴发与初期扩散

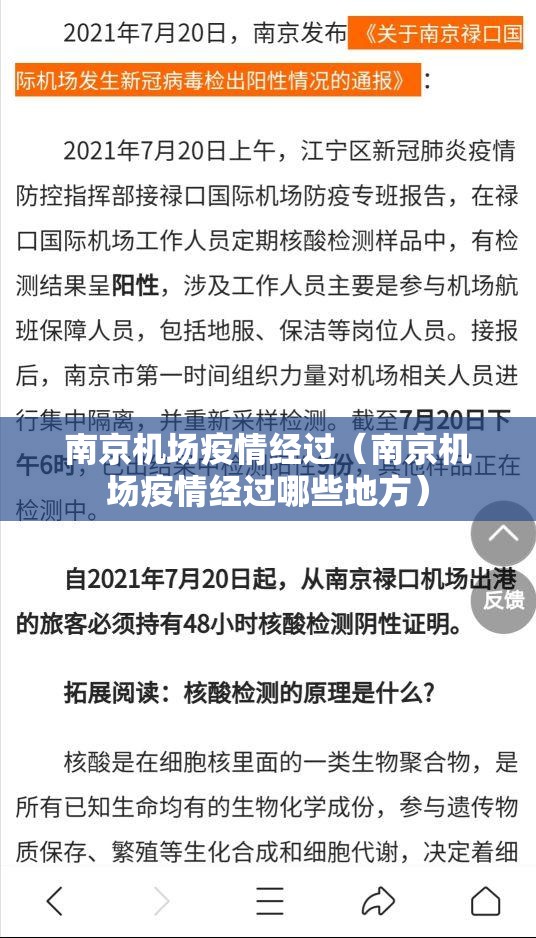

2021年7月20日,南京禄口国际机场在定期核酸检测中发现9例阳性病例,均为机场保洁人员,随后,疫情迅速扩散,机场成为传播中心,基因测序显示,病毒为德尔塔变异株(B.1.617.2),其传染性强、潜伏期短的特点加剧了防控难度,初步调查表明,感染源可能来自一架境外航班,机场在保洁人员管理、国际国内航班分区操作等方面存在疏漏,导致病毒通过人员接触和环境传播。

7月下旬,疫情从机场员工向社会面蔓延,南京市报告的确诊病例数逐日上升,并波及江苏省内多个城市如扬州、淮安,更严峻的是,由于禄口机场是华东地区的重要交通枢纽,疫情通过旅客流动扩散至全国,包括湖南、四川、辽宁等十余个省份,形成了多条传播链,扬州等地因麻将馆、农贸市场等聚集性场所发生超级传播事件,进一步加大了防控压力。

应急响应与防控措施

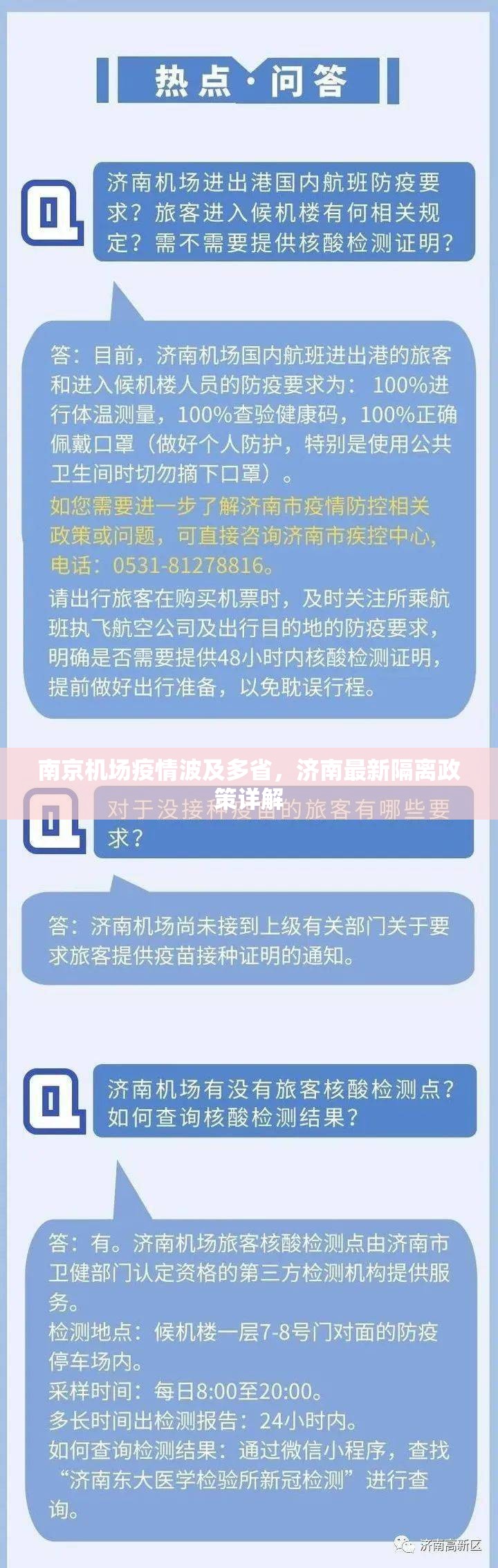

疫情暴发后,江苏省和南京市政府迅速启动应急机制,7月21日,南京市对全市930万居民开展全员核酸检测,并实施部分区域封控管理,禄口机场全面暂停运营,对相关人员进行隔离和溯源追踪,国家卫健委派出工作组指导防控,强调“动态清零”策略,要求坚决遏制疫情扩散。

在接下来的几周内,南京市采取了多项措施:加强流调溯源,扩大核酸检测范围,关闭公共场所,限制人员出行,扬州市等地也实施了类似措施,包括封控管理、暂停公共交通等,这些行动有效减缓了病毒传播,但疫情仍持续了约一个月,截至8月底,南京疫情共报告确诊病例超过200例,相关传播链导致全国数百人感染。

疫情背后的反思与启示

南京机场疫情暴露了常态化疫情防控中的薄弱环节,机场作为“外防输入”的关键节点,在管理上存在不足,国际航班与国内航班的分区管理不严格,保洁人员防护不到位,定期检测频次不够,这些因素共同导致了病毒突破防线,疫情初期信息通报和响应速度有待提升,部分环节出现了协调不畅的问题,公众的防疫意识有所松懈,例如在公共场所未严格佩戴口罩,加剧了聚集性传播。

这场疫情也带来了宝贵启示,一是必须强化重点场所的防控,尤其是机场、港口等国际枢纽,需严格执行分区管理、高频次检测和闭环管理,二是要完善应急响应机制,提高基层监测灵敏度,确保早发现、早报告、早处置,三是加强公众宣传教育,保持防疫警惕性,避免麻痹思想,疫情凸显了全球联防联控的重要性,中国需继续参与国际合作,共同应对变异病毒的挑战。

南京机场疫情是一次突发公共卫生事件,其经过不仅反映了疫情防控的复杂性,也推动了后续政策的优化,中国通过快速响应和全民配合,最终控制了疫情,但教训深刻,唯有持续完善防控体系,筑牢“外防输入、内防反弹”的防线,才能更好地应对潜在风险,这场疫情提醒我们,抗疫之路仍需谨慎前行,任何环节的疏忽都可能造成严重后果。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏