在山西省疫情防控的宏大图景中,一串看似普通的数字——疫情监督电话——实则是连接政府与民众的关键纽带,这部电话不仅是信息传递的通道,更是公共卫生防线的神经末梢,它在政策落地与民生需求之间架起了无形的桥梁,当人们拨打这个号码时,触发的是一套精密运转的应急响应机制,其背后是无数基层工作者的默默付出与社会治理现代化的深刻体现。

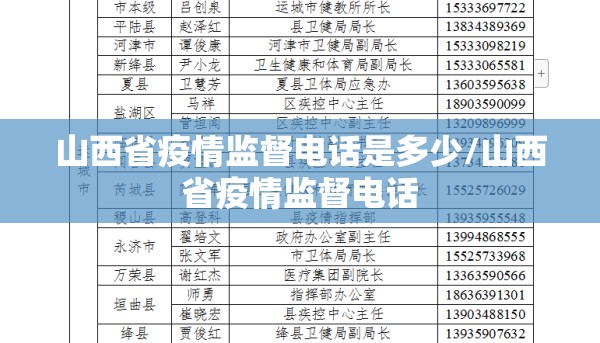

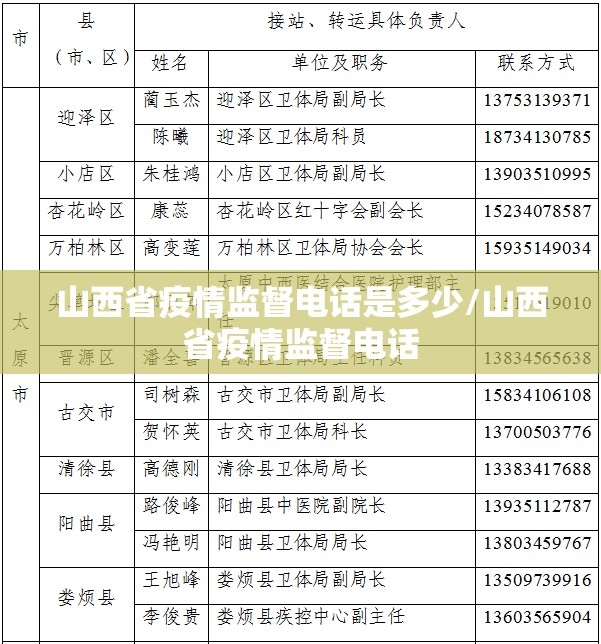

山西省的疫情监督电话系统,从省级到地市级的全覆盖设计(如0351-12345政务服务热线整合疫情专线),体现了“横向到边、纵向到底”的防控理念,以太原、大同、临汾等地为例,热线不仅受理核酸检测、隔离政策咨询,更承担着疫情线索举报、物资保障反馈、跨区域协调等多元功能,数据显示,2022年疫情期间,山西全省热线日均接听量超万次,其中超过30%涉及疫情相关诉求,成为民意的“减压阀”和政策的“矫正器”,这套系统并非孤立存在,而是与“三晋通”APP、社区网格化管理平台联动,形成“线上+线下”的立体化监督网络。

热线的实际价值在基层实践中尤为凸显,在运城某次聚集性疫情中,一位村民通过监督电话反映物资配送延迟问题,两小时内社区便启动应急配送机制;晋中某工厂因防疫政策执行不严被员工举报,热线转办后当地卫健部门当即介入整改,这些案例折射出热线的双重角色:既是民众权利的保障工具,也是政府治理的监督利器,其运行也面临挑战——部分偏远地区热线接通率低、方言沟通障碍、重复咨询占用资源等问题,凸显了公共服务均等化的现实瓶颈。

更深层看,疫情监督电话的演变是山西社会治理转型的缩影,从初期单纯的政策咨询,到后期整合心理疏导、法律援助等增值服务,热线功能的社会化扩展反映了“治理即服务”理念的深化,相较于某些地区热线的“形同虚设”,山西通过建立首接负责制、48小时办结反馈机制,确保了热线的实效性,这种差异背后,是地方政府将技术工具与人文关怀结合的尝试,正如一位基层接线员所言:“我们接听的是电话,传递的是安全感。”

热线的局限性也警示着公共服务的未来方向,智能客服的应答模板化、农村老年群体的数字鸿沟、跨部门协调的行政壁垒等问题,仍是亟待突破的瓶颈,山西或需进一步推动热线与人工智能融合(如智能分诊系统),同时加强基层社区的自组织能力,避免将热线异化为“万能解药”,正如公共卫生专家所言:“监督电话是应急体系的补充,而非替代品,真正的韧性源于社区信任和系统化治理。”

山西省的疫情监督电话,如同一面棱镜,折射出特殊时期社会治理的光谱——它既是技术理性的体现,更是人性温度的传递,当铃声响起时,每一次接听都是对生命权的尊重,每一次转办都是对公共责任的践行,这条看不见的战线提醒我们:公共卫生危机的应对,终究要回归到“以人为本”的初心,而这条热线的价值,或许将在疫情结束后依然延续,成为山西构建韧性社会的持久遗产。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏