当前,全球新冠疫情形势依然复杂严峻,国内部分地区出现散发病例和局部聚集性疫情,在此背景下,浙江省作为经济大省和人口流动大省,其疫情防控工作备受关注,定期、权威的疫情通报,不仅是信息公开透明的体现,更是构建社会信任、凝聚抗疫共识、指导公众做好个人防护的关键环节,每一次的疫情通报,都牵动着无数人的心,也折射出浙江省在疫情防控中的策略、成效与担当。

疫情通报:权威信息的核心渠道

浙江省的疫情通报通常由省卫生健康委员会或其授权的地方政府、卫生健康部门通过官方网站、微信公众号、新闻发布会等权威平台统一发布,通报内容严谨、细致,通常包含以下几个核心要素:

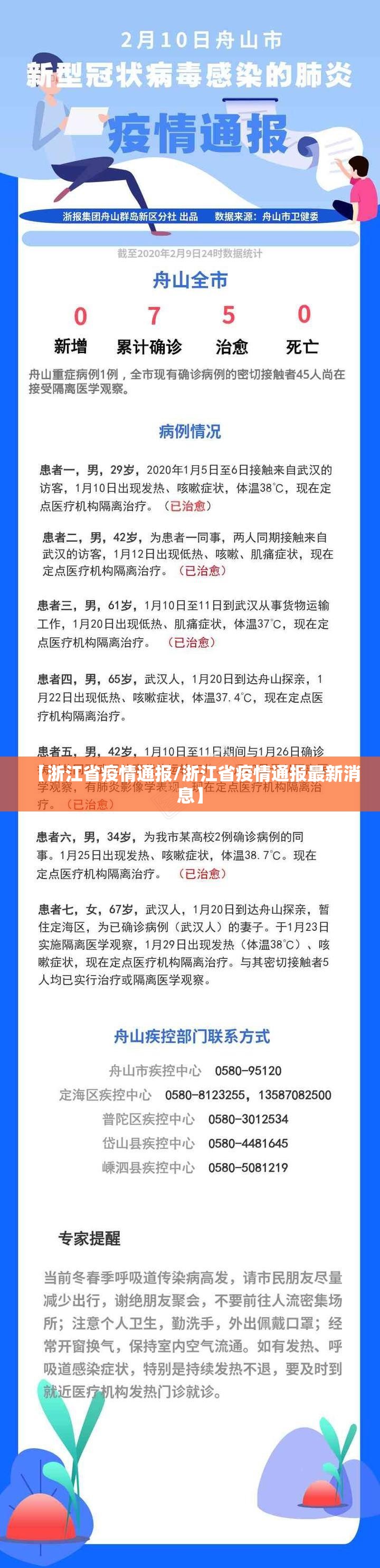

- 新增病例情况: 这是通报中最受关注的部分,它会详细说明在过去的24小时或一个统计周期内,全省新增的确诊病例数、无症状感染者数,并区分本土病例与境外输入病例,精确的数字为社会判断疫情风险提供了最直接的依据。

- 病例详情与流调信息: 通报不仅公布数字,更会尽可能详尽地公布重要病例的活动轨迹(流调)、涉及的重点场所、感染来源的初步判断等,这种“剥洋葱”式的信息公开,旨在帮助可能存在交集的人员主动进行检测和报备,为快速切断传播链争取宝贵时间,通报会明确指出病例于何时何地到访过某商场、乘坐过某趟列车等,极大地提高了排查效率。

- 区域风险等级调整: 根据疫情发展态势,通报会及时公布省内哪些区域被划分为高风险区、中风险区或低风险区,这项信息对于指导该地区及周边区域的防疫政策、人员流动管理至关重要。

- 医疗救治情况: 通报会说明现有在院治疗病例的数量、病情严重程度(轻型、普通型、重型、危重型)以及治愈出院病例数,这展现了医疗系统的救治能力和对生命的全力守护。

- 防控政策与提醒: 每一次通报都是一次全民防疫再动员,它会结合当前疫情特点,重申和强调最新的防控要求,如核酸检测安排、疫苗接种倡议、个人防护提示(戴口罩、勤洗手、保持社交距离)等,引导公众积极配合政府的各项防疫措施。

beyond数字:通报背后的浙江防控逻辑

一份看似冰冷的疫情通报,背后体现的是浙江省“科学精准、动态清零”的防控智慧和强大执行力。

- “快”字当头,以快制快: 浙江一旦发现疫情苗头,立即启动应急响应机制,通报中公布的每一个流调细节,都是无数疾控人员通宵达旦、与病毒赛跑的结果,快速检测、快速流调、快速编组、快速管控,力求在最短时间内圈住、封死、捞干、扑灭疫情。

- “准”字为要,最小代价: 浙江的防控措施强调精准,不一刀切,根据通报划定的风险区域,尽可能精确到小区、楼栋,最大限度减少对经济社会发展和人民群众正常生活的影响,这体现了治理能力的精细化和人性化。

- “暖”字在心,保障民生: 在疫情通报和相关防控工作中,浙江始终注重保障封控区、管控区居民的生活物资供应和就医需求,通报中有时也会提及这些保障工作的进展,传递出隔离不隔爱的温度。

公众责任:从读到做的关键一步

阅读疫情通报,是每一位公民的责任,但我们不能止步于“阅读”,更要转化为“行动”。

- 主动关注,甄别信息: 公众应主动从官方渠道获取疫情通报,对来源不明的网络信息保持警惕,不信谣、不传谣,以权威通报为准。

- 对照自查,积极配合: 仔细对照通报中的病例轨迹,若发现有时空交集,应立即主动向社区和单位报告,并配合完成核酸检测、隔离观察等防控措施,这是对自己负责,也是对他人负责。

- 做好防护,接种疫苗: 通报中反复强调的个人防护措施,应成为每个人的日常习惯,积极完成新冠疫苗全程接种及加强针接种,共筑免疫屏障。

浙江省的疫情通报,是一扇窗口,让我们窥见疫情的真实情况;是一份指南,指导我们如何科学应对;更是一种承诺,彰显了政府保护人民生命安全和身体健康的坚定决心,它连接着政府、社会与个人,是打赢疫情防控阻击战中的重要一环,唯有信息公开透明,唯有社会协同发力,我们才能持续巩固来之不易的防控成果,最终迎来这场抗疫斗争的全面胜利。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏